材料

- 青梅:1kg

- 泡盛「久米島の久米仙」(30度):1.8リットル

- 果糖:700g 又は 氷砂糖:1kg

初めての方はスーパーで全部揃えると重くて持ち帰れないので、とりあえず手作り梅酒セットをネットで買って、基本の梅酒を作ってみるのも手だと思います。

青梅の季節は存外短いので予約注文はお早めに…。

準備する用具

- 梅酒瓶:5リットルサイズ

- 梅を洗うザル

- キッチンペーパー:5〜6枚

- 爪楊枝5〜6本

上記の材料だと4リットル(5号)瓶でピッタリ、5リットル(7号)瓶でちょっと余裕がある感じです。

途中で瓶を揺すったりするときに蓋に達すると蓋がベタベタするので、ちょっと大きめの5リットルサイズがオススメ。

梅酒作りの手順

前回の梅酒の移動

前回作った梅酒がほどよく減った頃合いだと思うので、これを2リットル瓶に移動させておきます。

部屋が無限に広かったら5リットル瓶を増やしてもいいと思います。

瓶の消毒

熱湯を500cc注いで蓋をして瓶を回すようにして熱湯をいきわたらせて消。3分待ってからお湯を捨てキッチンペーパーで拭き取ります。

器具類の消毒は80度以上1分間が英国基準です。

焼酎で瓶を消毒する方法が紹介されることがありますが、アルコール消毒には60~95%の濃度が必要なので、30度の焼酎では消毒になっていません。

梅の実の洗浄

水でそこそこ丁寧めに梅の実を洗います。

そんな汚い状態で売られてるわけでもないので気持ち程度に。

洗い終わったらザルにあげて水を切ります。

いくら瓶を鬼消毒しても梅の実の洗浄は水道水で洗ってるだけなのです。

気持ちの問題です。

梅を瓶に詰める

洗った梅をキッチンペーパーで拭きながら爪楊枝でヘタを取り、瓶の底に並べていきます。

梅のヘタはここに爪楊枝を当てて…

クッとほじくるとヘタだけ飛んでいきます。

拭き取るペーパーは湿ってきたら交換します。

爪楊枝も先がヨレてきたら交換します。

一列詰めたら砂糖を入れる

梅を瓶の底に敷き詰めたら

その上に砂糖の層を乗せます。

梅と砂糖の層を作る

交互に繰り返して、梅と砂糖の層を作ります。

だいたい3層くらいになります。

酒を投入

泡盛を投入します。

ホワイトリカーを使うのが一般的ですが、値段300円くらいしか違わないので泡盛にしました。

ホワイトリカーの原料はメーカーによって違うようです。

注ぎきると青梅の色が美しいです。

5リットル瓶でこれくらいの水位。

蓋をして保存

内蓋をしっかり締めて冷暗所で保存します。

シンク下収納はお湯を流したとき思いのほか温度が上がるので梅酒の保存には適していません。

あれば床下収納、無ければ北側の部屋、棚の下の方で良いと思います。

ここまで作業時間は30分程度です。

一ヶ月に一度くらい、思い出したときに中の様子を観察して、気が向いたら瓶を揺すって糖分を攪拌します。

飲み頃は?

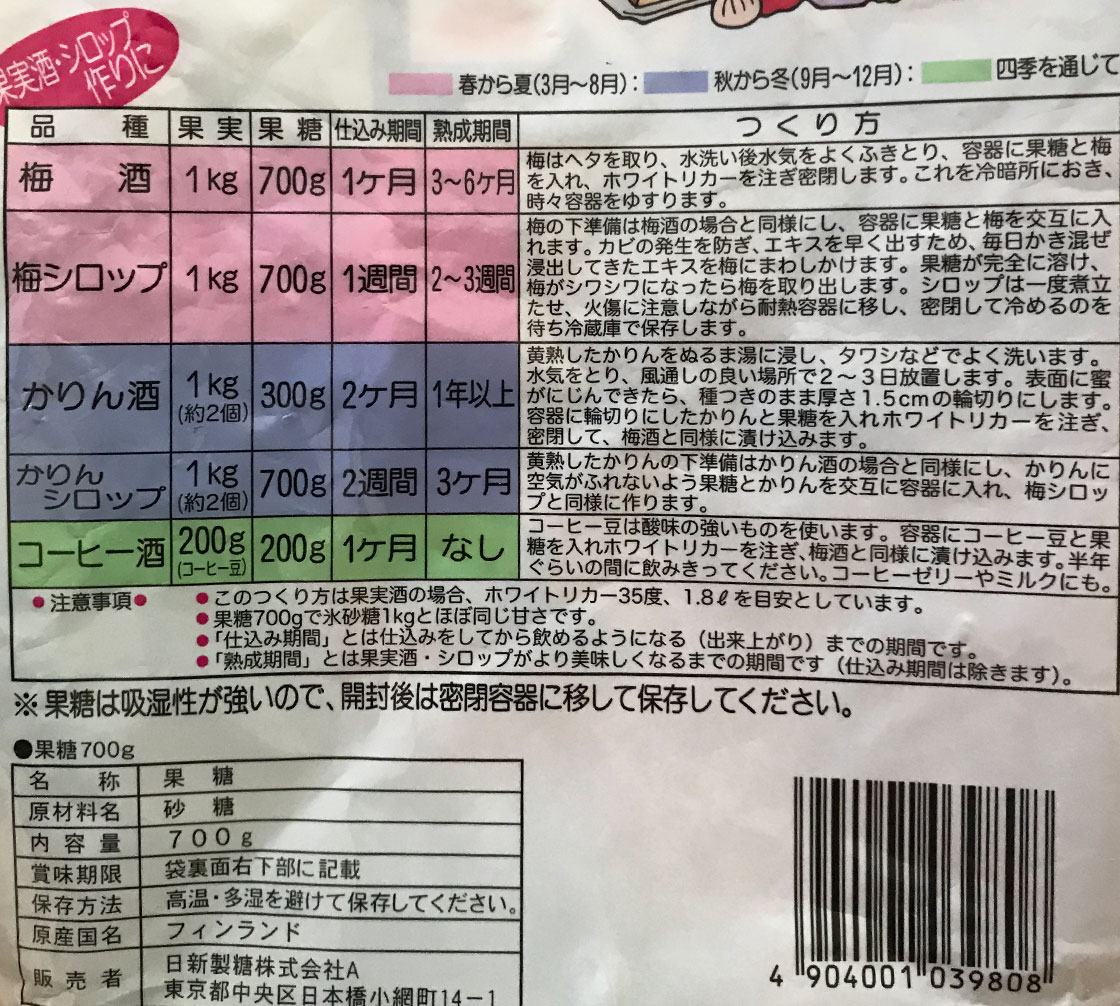

果糖の袋のプリントによれば梅酒の飲み頃は

仕込み期間一ヶ月、熟成期間3〜6ヶ月とのことです。

漬けてから三ヶ月くらいで飲み始められますが、やはり美味しいのは1〜2年経ったものだと思います。

1〜2年で梅の実を取り出す

梅の実を入れたままにしておくと苦味がでることがあるので、1~2年くらい漬けたら梅の実をを取り出しておくと良いようです。

取り出した梅の実はジャムにして美味しく頂きます。

実食

炭酸水で割るとバリうま。

甘みと酸味のベストバランス、身体に染み渡る清涼感が至福なのです。

アサヒ ウィルキンソン タンサン 強炭酸水 500ml×24本

- 出版社/メーカー: アサヒ飲料

- メディア: 食品&飲料

- この商品を含むブログ (1件) を見る

梅酒にまつわるエトセトラ

基本的に自家醸造は禁止されている

基本的に自分でお酒を造ること(自家醸造)は酒税法で禁止されています。ただし消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に認められています。

- 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

- ぶどう(やまぶどうを含む)

- アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

つまり梅酒は例外的に自作を認められていますが、例えばブドウで果実酒を作ると密造酒扱いになります。

梅酒作成に使っていいお酒

先述の通り、梅酒作成にはアルコール度数が20度以上のものを使用することと酒税法で定められています。

アルコール度数が低いと発酵して新たなアルコールを生成してしまう恐れがあるから、とされています。

日本酒やワインはアルコール度数が20度未満のものがほとんどなので、これらで梅酒作成してはならぬのです。

自作の梅酒を販売するには

自作の梅酒を販売したり、自分のお店のメニューに追加することは酒税法で禁止されています。

ただし「酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる者(料理旅館も含む)が申請書を提出することで、飲食のメニューに追加したり食前酒として提供することは可能です。

梅酒って酒税法上は結構微妙な扱いなのですよね…。

梅が梅酒に生成されるメカニズム

最初は浸透圧差によって青梅が酒を吸い、梅がパンパンに膨らんでいきます。

そのくらいで徐々に糖分が溶けてきて今度は浸透圧差で梅の成分が酒に放出されていき、梅の実が萎むと共に琥珀色の梅酒が生成されていきます。

梅の実の皮の浸透圧差を利用して梅酒を作っているので、梅の実にフォークや楊枝で穴を開けておくレシピは試したことはありません。

また、酒に砂糖を溶かしてから漬けるのは梅の実が固くなると言われています。

梅酒をカビさせないために

アルコール度数の低い酒を使うとカビやすいです。

先述の通りアルコール度数20度以上の酒を使わなくてはならないのですが、できれば30度以上のお酒を使うと良いと思います。

また、砂糖を減らすとカビやすいです。

「甘さ控えめにしたい」と砂糖を減らすと残念な結果になることがあります。初心者なら氷砂糖1kgで甘い梅酒を漬けるのがオススメです。

過去の梅酒作成の経験と反省

砂糖少なめ

一度砂糖300gで漬けてみたことがありましたが、梅の実の酸っぱさだけが際立ち、梅酒としてはあまり美味しいとは言えない出来ばえでした。

砂糖を減らす量の限界は500gまで、梅酒は甘い方が美味しいし作りやすいです。

黒砂糖

泡盛と同じ、沖縄産の黒砂糖で漬けてみたこともありました。黒砂糖のコクは出ますが、同時にアクと澱もたくさん出るので、黒砂糖感が苦手な人にはオススメできません。

氷砂糖

1kg使うと普通に甘ーい梅酒ができあがりますが、多少ベタベタした感じになります。

今年は果糖にしてみたけどどうなることやら…比較してみたいと思います。

まとめ

漬ける作業自体はとっても簡単!是非自分好みの梅酒づくりに挑戦してみてください!

参考にしたサイト

Y's Square:病院感染、院内感染対策学術情報 | 2)方法による分類

消毒用アルコールの濃度について

梅酒 - Wikipedia

梅酒の作り方 梅農家が教える梅酒レシピ|和味

それではまた・・・さよならいち!・∀・)ノ